近日,昆明理工大学化学工程学院磷化工团队李金成副教授在氧还原(ORR)催化剂研究领域取得重要进展,相关成果以“Understanding the Three-Shell Coordination Structure-Performance Relationship of Single-Atom Sites for Oxygen Reduction Using Molecular Model Catalysts”为题发表在催化领域顶级期刊《ACS Catalysis》上。昆明理工大学化学工程学院为论文第一完成单位,我院2023级硕士研究生和丽晗和李坦老师为论文共同第一作者,李金成副教授为论文通讯作者。

燃料电池因具备能量密度高、安全性好、成本低、环境友好等优势,被视为极具潜力的下一代储能技术。然而,其阴极的ORR反应动力学缓慢、能垒过高的问题,严重制约了电池的能量转换效率。目前,Fe/Co-N-C催化剂因其成本较低和催化活性良好,被广泛认为是贵金属铂(Pt)的主要替代材料。然而,制备Fe/Co-N-C催化剂通常涉及高温热解过程,这一过程会导致所得Fe/Co-N-C催化剂中存在结构复杂多样位点(如:Fe/Co-N2、Fe/Co-N3、Fe/Co-N4、Fe/Co-N5等并存),因而难以真实地明确活性位点的分子结构并揭示相关构效关系,阻碍了燃料电池非贵金属Fe/Co-N-C催化剂的发展。

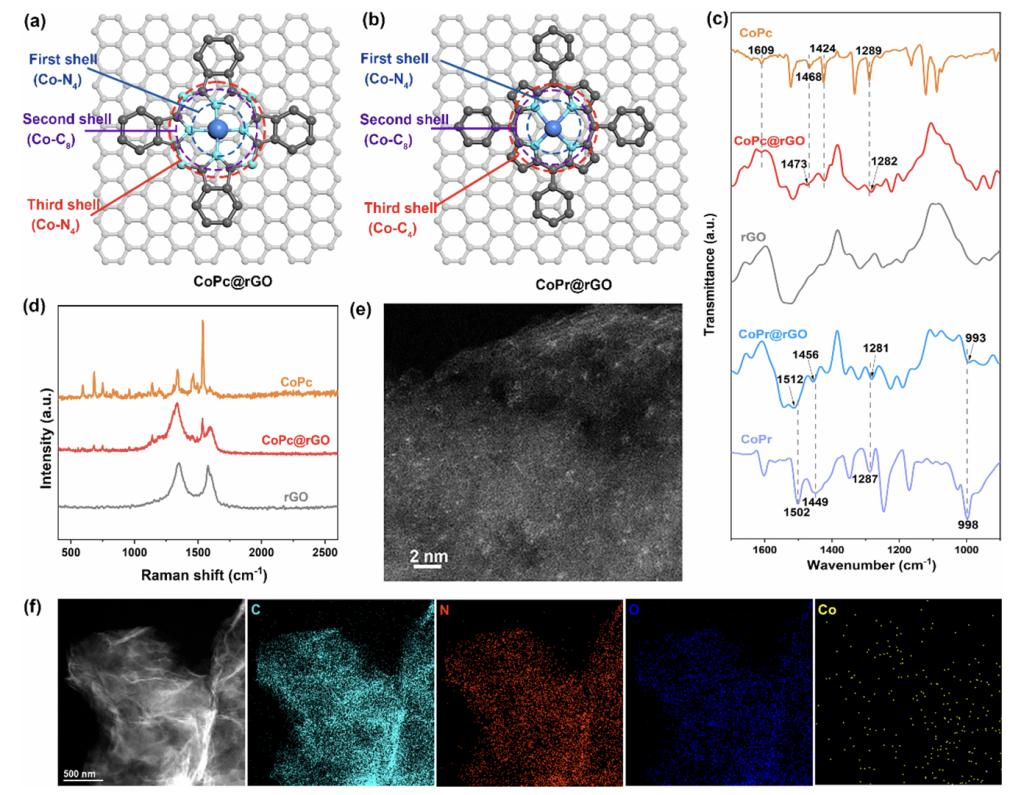

针对这一挑战,本研究创新地提出采用结构明确的分子模型催化剂,以探究ORR性能与结构之间的构效关系。研究选取了具有相同第一壳层Co-N4与第二壳层Co-C8但第三壳层结构不同的钴酞菁(CoPc,第三壳层Co-N4)与钴卟啉(CoPr,第三壳层Co-C4)分子,通过π-π耦合作用将其锚定在导电基底还原氧化石墨烯(rGO)上,构建了CoPc@rGO和CoPr@rGO分子模型催化剂。实验结果显示,有第三壳层N修饰单原子Co-N4活性位点的转化频率(TOF)为7.36 e−1 site-1 s-1,为普通单原子Co-N4活性位点(2.34 e−1site-1s-1)的3倍多。此外,密度泛函理论(DFT)计算揭示,第三壳层N可以调节Co-N4位点的电子结构,并降低ORR的反应能垒。最后,在锌空气电池中应用,相比于CoPr@rGO,CoPc@rGO也表现出更好的电池性能。

该研究工作得到了国家自然科学基金面上项目、云南省优秀青年项目及兴滇英才支持计划青年人才项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1021/acscatal.5c03645