近日,昆明理工大学化学工程学院李金成副教授与清华大学深圳国际研究生院周光敏副教授合作,在高性能锌基水系电池研究方面取得重要进展,相关研究成果以“Artificial Protrusion Architectures Enabling Horizontal-Diffusion Nucleation for Stable Zinc-Based Batteries”为题发表在化学顶级期刊Journal of the American Chemical Society上。

锌基水系电池因其高安全性、适中能量密度、资源丰富及环境友好等优势,在大规模储能与便携式电子设备等领域展现出广阔的应用前景。然而,其规模化应用主要受限于锌负极枝晶生长的巨大挑战。在锌的沉积/剥离过程中,由于电场分布不均和成核无序,极易诱发枝晶生长和界面失效,从而导致电池短路与性能快速衰减。因此,如何构建一种既能有效抑制枝晶生长,又兼具高稳定性与低成本的锌负极结构策略,已成为当前亟待突破的重要科学问题。

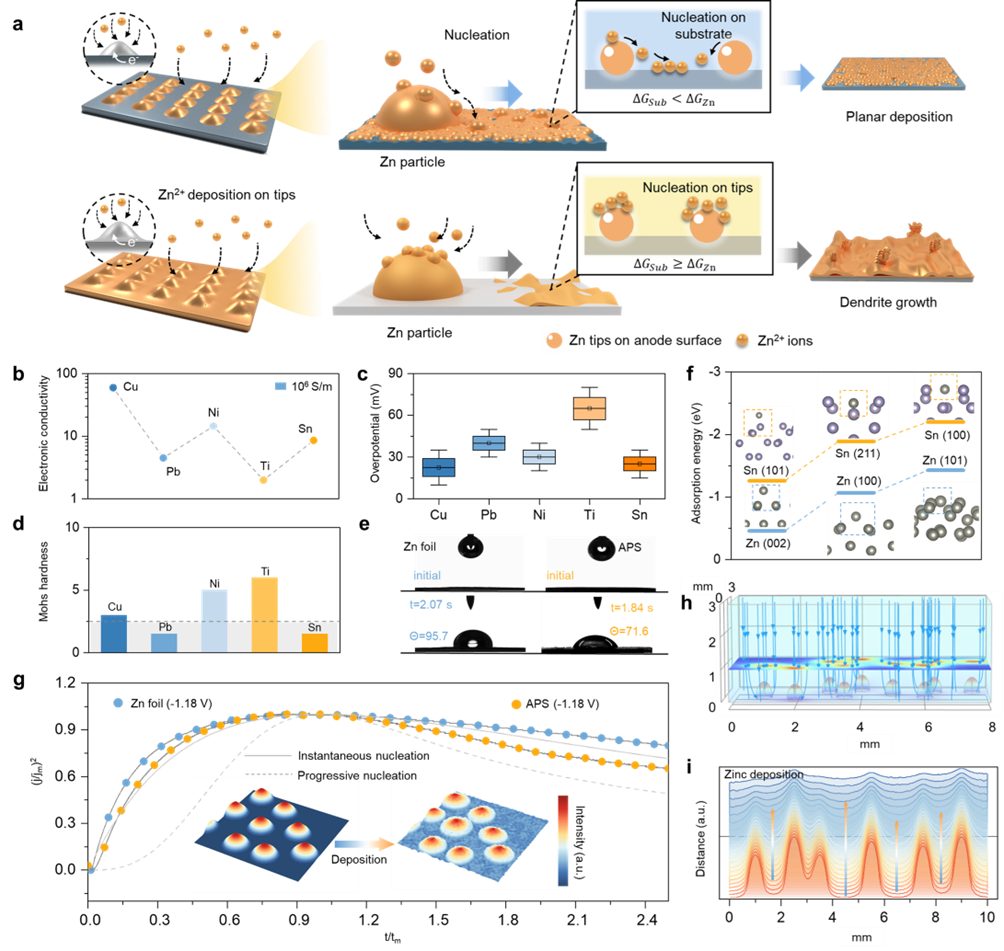

基于此,本研究提出了一种新颖的人工突起策略,用于构筑无粘结剂的锌基复合负极。该策略通过将锌粉机械压制到具有高亲锌性的锡基底上,形成预设的三维突起结构,突起作为电子捕获位点,引导 Zn2+ 离子优先在锌粉颗粒上获得电子,并进一步在能量更有利的锡金属表面实现成核与生长。这一过程促进了横向扩散主导的成核机制,有效引导后续晶核的均匀沉积。采用该策略制备的无枝晶锌负极使锌对称电池在纽扣电池结构下循环寿命延长至近5000小时,而在安时级对称软包电池中亦实现了800小时的循环稳定性。基于该策略构建的Zn–I2与Zn–MnO2软包电池分别在3000小时循环中实现 480 mAh 的容量,以及在多次循环中保持 1.8 Ah 的稳定输出。此外,通过有限元模拟与电化学测试揭示了人工突起在调控锌成核与生长过程中的关键作用。本研究为解决金属负极电池中的枝晶问题提供了一种极具前景的方案,为其未来的可持续发展与商业化应用奠定了坚实基础。

论文的第一作者为昆明理工大学化学工程学院硕士研究生肖志强,通讯作者为昆明理工大学化学工程学院李金成副教授和清华大学深圳国际研究生院周光敏副教授。该研究工作得到了国家自然科学基金与广东省自然科学基金项目的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1021/jacs.5c11951